为了让学生亲身感受、体验非遗文化的独特魅力,真正让中华优秀文化滋润学生的心灵,10月24日,侍锦教授把课堂“搬”到了自己的博物馆,《跟着黄河游非遗》结课活动在侍锦民艺博物馆进行,授课对象是2025级视觉传达设计一班的学生。通过侍教授风趣幽默的讲解,学生沉浸式的参观,师生们以黄河非遗为纽带,开启了一场跨越时空的文化对话。

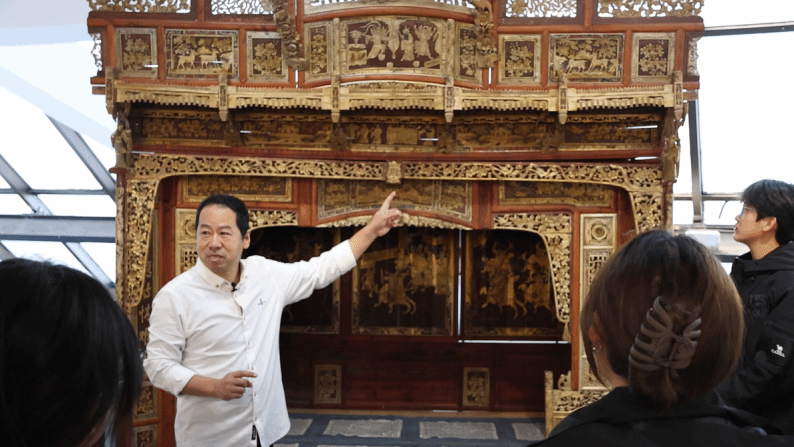

图1 侍锦教授在给同学们教授课程

侍锦民艺博物馆坐落于青岛大学(浮山校区)图书馆四楼,展厅内陈列着两万余件民间工艺珍品,由侍锦教授于2019年创办,是国内高校首个以民间工艺为主题的教学型博物馆。该馆为非遗美育实践基地,集教学、研究、非遗传承于一体,通过实物展示、互动体验等方式,将传统手工艺融入高校美育课程。

活动伊始,侍教授亲自化身“导游”,带领学生们穿梭于博物馆的藏品之间。他从一件雕刻繁复、精美绝伦的榫卯结构千工床讲起,解析“器以载道”的东方智慧。他指出,床体围栏的龙纹雕刻暗合“天人合一”的哲学思想,牡丹代表的是花开富贵,床两侧的花瓶图案代表的是平平安安。他娓娓道来,由一件家具引申出中国人将人生哲理与生活愿景融入日常器物的独特美学。学生们围在床边,第一次如此清晰地读懂了木纹里的“密码”,感受到先祖对美好生活的质朴向往与智慧结晶。

图2 侍锦教授在讲解榫卯结构千工床

在随后的座谈交流环节,侍教授通过一张张珍贵的田野调查照片,将课堂的边界无限延伸。他分享了今年盛夏带领团队以“沿着黄河遇见海”为主题的沿黄九省(区)传统文化调研活动,他们深入青海、甘肃、宁夏等地,考察“青海刺绣”“柳湾彩陶”等非遗项目的动人故事。当屏幕上展现出绣娘手中五彩斑斓的绣线如何化作太阳的纹样,或是彩陶艺人如何在彩绘之上调和出大地的色谱,学生们发出阵阵惊叹。这不仅是对精美实物的展示,更是一部“行走”的非遗见闻录。受此感染,来自山东潍坊的学生也主动分享了家乡“杨家埠木版年画”的印制趣事。思想的火花在交流中碰撞,非遗从课本上的名词,变成了每个人心中鲜活而亲切的文化记忆。

活动的最后,同学们在博物馆中自由参观学习。他们或驻足于一件朴拙的汉陶罐前,或凝视着一幅绚丽的民间刺绣,之前聆听的讲解与此刻的亲眼所见、亲手所触相互印证。博物馆不再是一个静止的展厅,而成为一个可以与历史、与匠心自由对话的“活态”文化空间。

图3 学生用指尖感受非遗工艺(左侧民间刺绣、右侧布老虎)

此次活动标志着bw必威西汉姆联官网“传统立源,未来赋能”教学理念的深化实践。博物馆作为“第二课堂”,将思政教育、美育熏陶与专业实践有机融合,助力学生构建“技术锐度、审美高度、人文厚度”的核心素养。未来,学院将依托虚拟仿真实验室、校企合作基地等平台,推动非遗元素与智能交互、可持续设计等前沿领域交叉融合,培育兼具文化自信与创新能力的复合型人才。正如侍锦教授所言:“当黄河的浪花化作展厅里的纹样,当古老技艺邂逅数字技术,这场结课活动不仅是一次文化的溯源,更是一曲创新的序章。”

(通讯员:设计艺术与传媒学院 范晓萱)